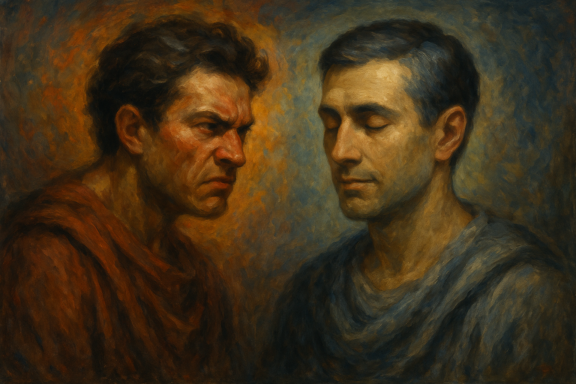

Der Stoizismus, eine antike philosophische Strömung, die im 3. Jahrhundert v. Chr. von Zenon von Kition gegründet wurde, hat ein einzigartiges Verständnis von Gott und dem Universum. Für Stoiker sind Gott und das Universum nicht zwei getrennte Dinge, sondern sind in einem tiefen, logischen und natürlichen Zusammenhang miteinander verbunden. Dieser Artikel beschreibt das stoische Verständnis von Gott, die Natur des Universums und den Platz des Menschen in diesem kosmischen Gefüge.

1. Der Gott im Stoizismus: Ein Pantheistischer Ansatz

Im Gegensatz zu den polytheistischen oder monotheistischen Religionen, in denen Gott als ein übermenschliches, persönliches Wesen betrachtet wird, das den Menschen formt und lenkt, ist das Gottesbild der Stoiker wesentlich abstrakter und universeller. Für die Stoiker ist Gott die Vernunft des Universums, der Logos – das universelle, ordnende Prinzip, das alles durchdringt und der gesamten Existenz Struktur und Sinn gibt.

Der Logos als Gott

Der Begriff des Logos war im antiken Griechenland weit verbreitet und bedeutete so viel wie „Vernunft“, „Wort“ oder „Prinzip“. Die Stoiker übernahmen den Logos als die göttliche Ordnung des Kosmos. Für sie ist Gott kein persönliches Wesen oder eine anthropomorphe Figur, sondern vielmehr die Vernunft, die das Universum zusammenhält. Diese Vernunft ist allgegenwärtig, unsterblich und unveränderlich.

Pantheismus statt Theismus

Im Stoizismus ist Gott nicht vom Universum getrennt – Gott ist das Universum selbst. Dies ist eine pantheistische Sichtweise: Gott ist in allem, was existiert. Die Welt selbst, die Natur und das gesamte kosmische System sind göttlich, weil sie die Vernunft des Logos verkörpern. In dieser Sichtweise ist Gott also nicht nur der Schöpfer des Universums, sondern auch das Universum selbst, das sich ständig im Fluss befindet und in einem vollkommenen, natürlichen Gleichgewicht existiert.

2. Das Universum als ein rationaler Organismus

Für die Stoiker ist das Universum nicht chaotisch oder zufällig, sondern rational und sinnvoll geordnet. Alles, was passiert, folgt einer übergeordneten, göttlichen Vernunft – der Vorsehung (griechisch „Pronoia“). Diese göttliche Vorsehung sorgt dafür, dass alles im Universum seinen Platz und Zweck hat.

Ein kosmischer Plan

Das Universum ist wie ein riesiger, lebender Organismus, in dem alles miteinander verbunden und aufeinander angewiesen ist. Jedes Ereignis und jeder Zustand im Universum folgt einem göttlichen Plan, der in der Vernunft des Logos begründet ist. Für die Stoiker ist dieser Plan jedoch nicht immer sofort erkennbar. Was als Unglück erscheint, hat einen tieferen Sinn im größeren Zusammenhang des kosmischen Ganzen. Daher empfiehlt der Stoizismus, das Universum in seiner Gesamtheit zu akzeptieren, auch wenn der menschliche Verstand nicht alle Zusammenhänge begreifen kann.

Die Rolle des Menschen im Universum

Der Mensch ist ein Teil dieses rationalen Kosmos, der von der gleichen göttlichen Vernunft (Logos) durchzogen ist. Der Mensch ist ein mikrokosmischer Teil des Makrokosmos. Im Stoizismus bedeutet dies, dass der Mensch durch die Entwicklung von Weisheit und Tugend versuchen sollte, mit der natürlichen Ordnung des Universums in Einklang zu leben. Der Mensch ist nicht getrennt von der Natur, sondern ein integraler Bestandteil davon.

3. Die göttliche Vorsehung und der freie Wille

Im Stoizismus gibt es einen zentralen Widerspruch, der von vielen Philosophen thematisiert wurde: Die Stoiker glauben an die Vorherbestimmung (Vorsehung), dass alles im Universum einem göttlichen Plan folgt, aber sie betonen gleichzeitig die Bedeutung des freien Willens des Menschen.

Vorsehung und Freiheit im Einklang

Die Stoiker lösen diesen Widerspruch, indem sie betonen, dass der wahre freie Wille darin besteht, die Akzeptanz und die Einhaltung der natürlichen Ordnung des Universums zu wählen. Der Mensch kann nicht die äußeren Ereignisse kontrollieren – er kann aber kontrollieren, wie er auf diese Ereignisse reagiert. Die innere Freiheit besteht darin, die Dinge zu akzeptieren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, und die eigenen Reaktionen darauf gemäß der Vernunft zu gestalten.

Göttliche Ordnung und menschliches Handeln

Da der Stoizismus eine ethische Philosophie ist, die den Zustand der Seele und die Tugendhaftigkeit in den Mittelpunkt stellt, erfordert die Akzeptanz der göttlichen Vorsehung nicht den passiven Rückzug des Menschen aus der Welt, sondern eine aktive Teilnahme am Leben in Übereinstimmung mit der Vernunft. Der Mensch ist dazu aufgerufen, seine inneren Tugenden zu entwickeln – Weisheit, Mut, Gerechtigkeit und Mäßigung – um der göttlichen Ordnung zu entsprechen.

4. Der stoische Mensch und die göttliche Vernunft

Der Stoiker strebt danach, sich mit der göttlichen Vernunft des Universums in Einklang zu bringen. Dies bedeutet, dass der Mensch seine Emotionen und Leidenschaften zügeln und eine tugendhafte Lebensweise führen soll. Für die Stoiker ist die Tugend der höchste Wert, da sie dem Menschen erlaubt, sein Leben gemäß dem Logos zu gestalten, im Einklang mit der göttlichen Vernunft.

Der Mensch als Teil des göttlichen Plans

Jeder Mensch hat eine individuelle Aufgabe im größeren kosmischen Plan. Die Aufgabe des Menschen ist es, sich in Übereinstimmung mit der Natur und dem Logos zu entwickeln. Dies bedeutet nicht, dass der Mensch der Kontrolle Gottes unterliegt, sondern dass er seine innere Vernunft und Tugend entfaltest, um den göttlichen Plan zu verstehen und zu erfüllen. Der Stoiker erkennt an, dass die Welt nicht immer nach den eigenen Vorstellungen verläuft, aber er glaubt, dass jedes Ereignis in der Natur seine tiefere Bedeutung und seinen Platz im kosmischen Ganzen hat.

5. Ablehnung von Geboten, nur weil sie göttlich sind

Ein zentraler Punkt im Stoizismus ist, dass moralische Gebote nicht einfach deshalb befolgt werden sollten, weil sie als göttlich angesehen werden. Die Stoiker lehnen die Vorstellung ab, dass ein Gebot oder eine Handlung nur deshalb als moralisch richtig angesehen werden sollte, weil es von einer göttlichen Instanz stammt. Für die Stoiker wird richtiges Handeln immer anhand der Vernunft beurteilt, nicht aus blindem Gehorsam gegenüber einem göttlichen Befehl.

Moralische Handlungen aus Vernunft, nicht aus Gehorsam

Die Stoiker betonen, dass moralische Handlungen immer aus Vernunft und Tugend hervorgehen sollten, nicht aus blindem Gehorsam gegenüber einem göttlichen Befehl. Für die Stoiker ist die Vernunft das Hauptkriterium für richtiges Handeln – nicht der Gehorsam gegenüber göttlichen Vorschriften. Sie lehren, dass etwas nicht wegen seines göttlichen Ursprungs, sondern wegen seiner Übereinstimmung mit der natürlichen Ordnung und der Vernunft gut oder schlecht ist.

Beispiel:

Angenommen, es gibt ein Gebot, das besagt, dass man sich in einer bestimmten Weise verhalten soll, weil es „göttlich befohlen“ wurde. Ein Stoiker würde dieses Gebot nicht einfach akzeptieren, sondern sich fragen, ob dieses Verhalten im Einklang mit der Vernunft steht und ob es zu einem tugendhaften Leben beiträgt. Wenn das Gebot irrational oder ungerecht erscheint, würde der Stoiker es ablehnen – selbst wenn es als göttlich erachtet wird.

6. Der Umgang des Stoizismus mit Traditionen

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Stoizismus ist die kritische Haltung gegenüber Traditionen. Die Stoiker lehnten nicht grundsätzlich alle Traditionen oder Kulturelemente ab, aber sie forderten, dass Traditionen immer im Einklang mit Vernunft und Tugend stehen müssen.

Tradition als menschliches Konstrukt

Traditionen, Bräuche und gesellschaftliche Normen entstehen oft aus den sozialen Gegebenheiten und der Geschichte einer Kultur. Im Stoizismus gibt es jedoch die klare Erkenntnis, dass diese Traditionen nicht automatisch der Vernunft oder der moralischen Wahrheit entsprechen. Deshalb sollten sie kritisch hinterfragt und auf ihren Wert für das tugendhafte Leben geprüft werden.

Prüfung von Traditionen durch Vernunft

Der Stoiker würde nicht blind einem traditionellen Brauch oder Gesetz folgen, nur weil es in der Gesellschaft oder Kultur etabliert ist. Stattdessen würde er fragen, ob der Brauch mit den Prinzipien der Vernunft, Tugend und Gerechtigkeit übereinstimmt. Ist er es nicht, wird er diesen Brauch ablehnen oder zumindest in Frage stellen.

Gesellschaftliche Verantwortung

Die Stoiker betonen auch eine aktive Verantwortung in der Gesellschaft. Der Stoiker lebt nicht einfach passiv in der Gesellschaft oder folgt nur den traditionellen Normen, sondern übernimmt die Verantwortung, das Gemeinwohl zu fördern und die Gesellschaft kritisch zu hinterfragen. Wenn Traditionen ungerecht oder unvernünftig sind, sieht der Stoiker es als seine Pflicht an, Veränderungen anzustreben.

Herleitung und Begründung des Bildes von Universum und Gott

Das stoische Gottes- und Universumsbild ist keine Offenbarungsreligion, sondern der Versuch, aus beobachtbarer Wirklichkeit philosophisch konsequent zu schließen.

1. Was ist der stoische „Gott“ überhaupt?

Der stoische Gott ist kein persönlicher Schöpfer außerhalb der Welt.

Er ist:

- immanent (in der Welt, nicht über ihr)

- vernünftig (logos)

- identisch mit der Naturordnung selbst

Typische stoische Gleichsetzungen:

- Gott = Logos

- Gott = Natur

- Gott = Weltvernunft

- Gott = gesetzmäßige Kausalität

Der stoische Gott ist die vernünftige Struktur der Wirklichkeit, nicht ein übernatürliches Wesen mit Willkür.

2. Auf welchen Erkenntnissen beruht dieses Weltbild?

Die Stoiker stützten sich auf drei Hauptquellen:

I. Empirische Naturbeobachtung

Die Stoiker waren scharfe Beobachter:

Sie sahen:

- Regelmäßigkeit der Natur (Jahreszeiten, Wachstum, Verfall)

- Kausale Verknüpfungen (Ursache → Wirkung)

- Zielgerichtete Strukturen (z. B. Organe, Selbsterhaltung)

Daraus schlossen sie:

Eine so geordnete Welt ist nicht chaotisch, sondern von innerer Gesetzmäßigkeit durchzogen.

⚠️ Wichtig:

Sie meinten nicht, alles sei „perfekt“, sondern:

- alles folgt nachvollziehbaren Ursachen

- nichts geschieht „grundlos“

II. Logische Einsicht in Kausalität

Die Stoiker waren ausgeprägte Logiker.

Zentrale Einsichten:

- Nichts entsteht aus dem Nichts

- Alles Geschehen hat Ursachen

- Zufall ist nur Unkenntnis von Ursachen

Daraus folgte:

- Die Gesamtheit aller Ursachen bildet ein geschlossenes kausales System

- Dieses System ist vernünftig beschreibbar

Das nannten sie Logos.

III. Anthropologische Reflexion (Selbsterfahrung)

Ein entscheidender Schritt:

Der Mensch besitzt Vernunft – und ist Teil der Natur.

Daraus schlossen die Stoiker:

- Vernunft ist kein Fremdkörper im Kosmos

- Die Natur selbst muss vernünftig strukturiert sein, wenn sie vernünftige Wesen hervorbringt

Epiktet:

„Du trägst einen Teil des Göttlichen in dir.“

Nicht mystisch gemeint, sondern:

- Der menschliche Logos ist ein Teil des kosmischen Logos

3. Welche Erfahrungen stützten dieses Weltbild?

Neben Theorie spielten existenzielle Erfahrungen eine große Rolle:

I. Erfahrung von Sinn in Widrigkeit

Stoiker beobachteten:

- Leid ist unvermeidlich

- Widerstand stärkt Charakter

- Tugend zeigt sich gerade im Ungünstigen

Daraus folgte:

Die Welt ist nicht auf menschlichen Komfort ausgerichtet, aber auf Charakterbildung durch Bewährung.

II. Erfahrung innerer Freiheit trotz äußerer Not

Viele Stoiker lebten unter:

- politischer Verfolgung

- Exil

- Krankheit

- Sklaverei (Epiktet!)

Sie erfuhren:

- Äußere Umstände können die Seele nicht zwingen

- Vernünftiges Einverständnis mit der Ordnung der Dinge bringt Ruhe

Das bestärkte die Idee:

Der Kosmos ist nicht feindlich, sondern gleichgültig – und dadurch gerecht.

III. Einheitserfahrung statt Fragmentierung

Stoiker erlebten:

- Zerstreuung, Begierde und Angst zersetzen

- Einsicht in Notwendigkeit ordnet

Die Vorstellung eines durchgängigen Logos:

- vereinte Natur, Ethik und Selbst

- schuf innere Kohärenz

4. Wie „dogmatisch“ war das stoische Gottesbild?

Wichtig:

Die Stoiker hielten ihr Weltbild nicht für offenbart, sondern für:

- vernünftig begründet

- revidierbar durch bessere Einsicht

- praktisch bewährt

Sie sagten sinngemäß:

Lebe so, als ob die Welt vernünftig geordnet ist – und prüfe, ob das Leben dadurch besser wird.

Kein blinder Glaube, sondern:

- rationale Hypothese

- ethisch fruchtbar

- existenziell tragfähig

5. Stoische Kurzformel

Das stoische Gottesbild beruht auf:

✔ Naturbeobachtung

✔ logischer Kausalitätsanalyse

✔ Selbsterfahrung von Vernunft

✔ Bewährung in Leid

✔ praktischer Lebensführung

Oder in einem Satz:

Die Stoiker glaubten an Gott, weil sie in der Welt Ordnung sahen, in sich Vernunft fanden und im Einklang mit beidem besser lebten.